近年来我国科技成果转化率始终徘徊在较低水平,这一现象背后折射出产学研协同创新体系中的深层梗阻。我们调研了67家高新技术企业,发现83%的企业在技术对接过程中遭遇信息壁垒,平均每个技术需求匹配周期达3个月。

一、行业痛点:技术对接的"三重门" 1.技术语言的"巴比伦塔" 高校、院所等科研机构习惯使用学术概念的精确表达,学术成果展示中存在"双盲区间":技术说明书仅包含大量专业术语解释,缺乏应用场景可视化描述。而企业需求方更关注技术产业化参数,企业用户调研显示,技术转化失败的案例中52%源于专业术语理解偏差。 例如某新能源电池材料的案例显示,某高校开发的"锂离子电池层状氧化物正极材料"在成果转化阶段,因未能匹配企业"能量密度≥280Wh/kg、循环寿命>2000次"的具体需求,导致三年内经历17次对接失败。 2.需求表述"迷雾阵" 多数企业意识到需要引进先进技术,但却无法清晰表述要引进何种技术、预期目标。此外,有些企业出于商业保密考量,公开需求中存在显著的信息衰减现象,需求失真现象在初期对接中占比极高。例如某智能驾驶公司曾公开发布"车载视觉系统优化需求",但经过专家分析,发现其深层需求实为"多模态传感器融合算法"。 3.信息孤岛"隐形墙" 现有的技术成果对接渠道存在严重的信息孤岛现象,线上渠道分散度高,大约访问27个同类平台才能完成一项技术全景扫描,并且线下技术供需对接平均耗时3个月。此外,我们整理上百家高校、院所的核心技术能力数据时,发现其中43%的专利信息和68%的技术成果从未进入过公开交易渠道。

二、技术解方:AI驱动的四维突破

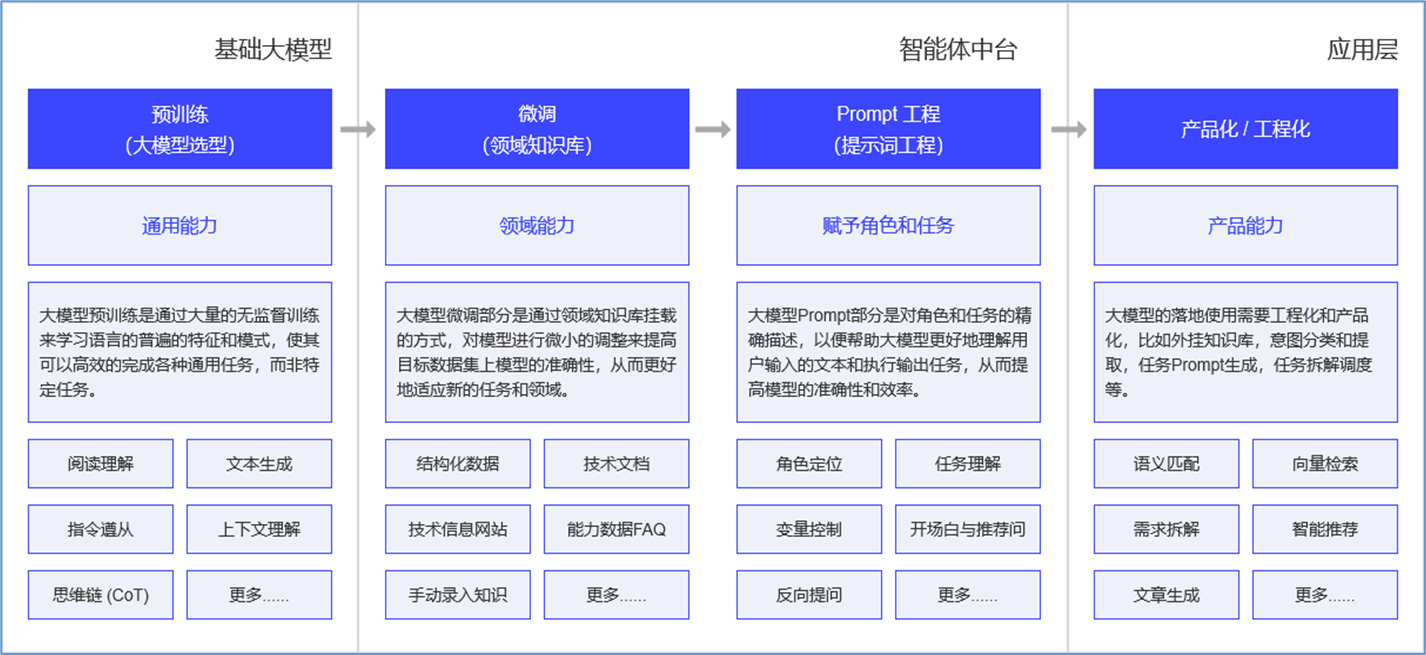

1.技术资源汇聚 我们与高校院所、地方科技管理部门、国内知名数据库供应商等合作,整合技术专利、技术成果、领域专家、技术服务、科研立项、期刊论文、机构载体等七大类数据,为科技创新提供全面支撑。 2.技术语言重构 从已整合的技术资源数据中提炼出更具实践性的技术能力数据,抽取数据中的关键术语进行语义转换,生成包含技术能力标题、应用场景、解决的问题、实现的效果、创新点或优势等解析字段,方便用户群体快速阅读理解,找到核心内容。例如将学术论文中的"电化学阻抗谱分析"自动转换为企业界理解的"电池健康状态监测精度"。 3.知识中台构建 依托知识中台的RAG(Retrieval-Augmented Generation)引擎,我们构建了一个技术能力知识库,引入海量经过重构的技术能力数据。利用先进的向量技术,对知识库中的技术能力数据进行匹配度调试,并且通过设置最低相关度参数、问题优化等,提升预期的匹配准确性。

依托知识中台的Agent引擎,我们通过精细化的提示词工程、工作流规划,赋予Agent角色认知和任务理解能力,让其能够主动从技术能力知识库中搜集和分析数据,并根据用户的具体需求,提供个性化的信息检索和服务推荐,确保用户能够在复杂多变的技术环境中获得及时、准确的技术支持。

4.应用场景搭建

基于AI知识中台构建,我们开发了一套基于AI聊天对话系统的技术能力推荐工具。该工具能够深度理解用户需求,从技术能力知识库中精准匹配并推荐技术能力数据,实现技术能力与用户需求的精准匹配。

除此之外,为了满足用户快速获取技术解决方案的需求,平台开发了一套技术方案分步式自动生成系统,利用AIGC技术,根据用户输入的需求信息,通过用户输入、摘要生成、大纲生成、报告生成并导出四个步骤,自动分析、生成并导出包含详细技术分析与推荐的高质量报告。生成的摘要、大纲及最终的报告均支持用户在线编辑。 三、落地成效:三组数据看变革 1.技术供需匹配精准度提升 AI驱动的技术能力推荐系统上线后,经测试发现,技术供需匹配的精准度实现了显著提升。通过对比实施前后的数据,匹配成功率从原先的45%提升至78%,增长了33个百分点。这一提升主要得益于技术语言的重构和知识中台的构建,使得技术供需双方能够在同一语境下进行有效沟通,大大减少了因专业术语理解偏差导致的匹配失败。同时,基于AI的精准推荐系统也为企业提供了更为贴合实际需求的技术解决方案,进一步提高了匹配的精准度。 2.技术匹配响应速度提升 在技术匹配响应速度方面,技术能力推荐系统展现了显著效率。以往,企业从提出技术需求到找到合适的技术匹配,平均需要3个月。而现在,通过AI知识中台的高效信息检索和服务推荐,这一周期被缩短至仅需14天,速度提升近6倍。这种快速响应不仅为企业节省了宝贵的时间,也为科技成果的快速转化提供了有力保障。 3.技术方案提炼、生成的效率提升 借助AI知识中台和Agent引擎的智能分析能力,技术方案的提炼和生成效率得到显著提升。过去,企业和技术提供方在技术方案的沟通和制定上往往需要经历多次反复,耗时且费力。而现在,借助AI的知识中台和自动生成系统,技术方案的提炼和生成过程变得更为高效和精准。我们惊喜地发现,技术方案的制定周期从平均20天缩短至5天,效率提升了4倍。同时,生成的技术方案在质量上也得到了大幅提升,更加贴合企业的实际需求和实施可行性。这种效率的提升不仅降低了企业的运营成本,也为技术的快速落地和产业化提供了有力支持。 【声明】本文的部分信息来源于互联网或其他公众平台,我们尽可能保证信息的准确性与完整性,但不确保其绝对无误或最新,仅供参考。